相続登記はかつては任意であり、義務ではありませんでした。しかし法律が変更となり、2024年から義務化されました。

ここでは「相続登記の義務化」について、その基礎知識や罰則規定・デメリット、費用や期間などについて解説していきます。

4月からスタート!相続登記の義務化とは?

まずは相続登記の基礎知識について解説していきます。

相続登記とは?

相続登記とは、故人から引き継いだ不動産の名義を、相続人の名義に変更することおよびその手続きを差す言葉です。

これはかつては任意で行えばよいとされていましたが、2024年の4月から義務とされました。

相続登記は、「被相続人が亡くなったときに行うもの」です。相続によって引き継がれた財産を対象とするものであり、生前に不動産を譲られた場合に行う登記は「贈与登記」と呼ばれます。

なぜ義務化されたのか?義務化のルール

かつては任意であった相続登記が義務化された理由として、「所有者不明の土地が数多く存在していること」にあります。2016年の段階で、日本国土全体の実に5分の1が、所有者不明の土地となっていました。

所有者が分からない土地は、勝手に触ることができません。そのため公共事業を行おうにも許可がとれなかったり、健全で迅速な商取引の妨げになったりしていました。さらに、「だれも手入れしない空き家・土地」ができてしまうことで、近隣の人に迷惑がかかったり、違法に侵入した者が住みついてしまったりなどの治安上の悪化も引き起こされていました。このような問題を解決するために、相続登記が義務化されたわけです。

相続人は、自分が不動産を相続した日から原則3年以内に相続登記を行わなければなりません。

なお、「遺産分割協議が長引いた。2025年の2月10日に父が亡くなったが、Aの土地を私が相続することに決まったのは、2027年の3月13日だった」という場合は、遺産分割協議が成立した日から3年後である2030年の3月13日までに相続登記を行えば問題ありません。

相続登記しないとどうなる?罰則とデメリット

義務化前に相続したものでも、令和9年までに登記が必要

また、相続登記の義務化は2024年からですが、それ以前に相続した不動産でかつ相続登記がなされていない土地があった場合は、これも相続登記をしなければなりません。

つまり、「義務化される前に引き継いだ土地だから、もう相続登記をしなくてもよいだろう」という考えは通用しないということです。2024年4月1日より前に相続した不動産で、まだ相続登記が行われていない物件に関しては、2027年(令和9年)の3月31日までに登録が必要です。

放置すると…

相続登記が行われていない不動産をそのまま放置しておくと、さまざまな問題が起きてしまいます。

まず、正当な理由がないまま相続登記を怠っていると、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

また、相続登記をしていない不動産に関しては、売却ができません。売却のための見積もりをとるところまではできますが、売買契約を結ぶことができないのです。そのため、「売れない土地」になってしまいます。

加えて、相続登記をせずに放置しておくと、「相続人が増えてしまう」という状況になりかねません。

たとえば、

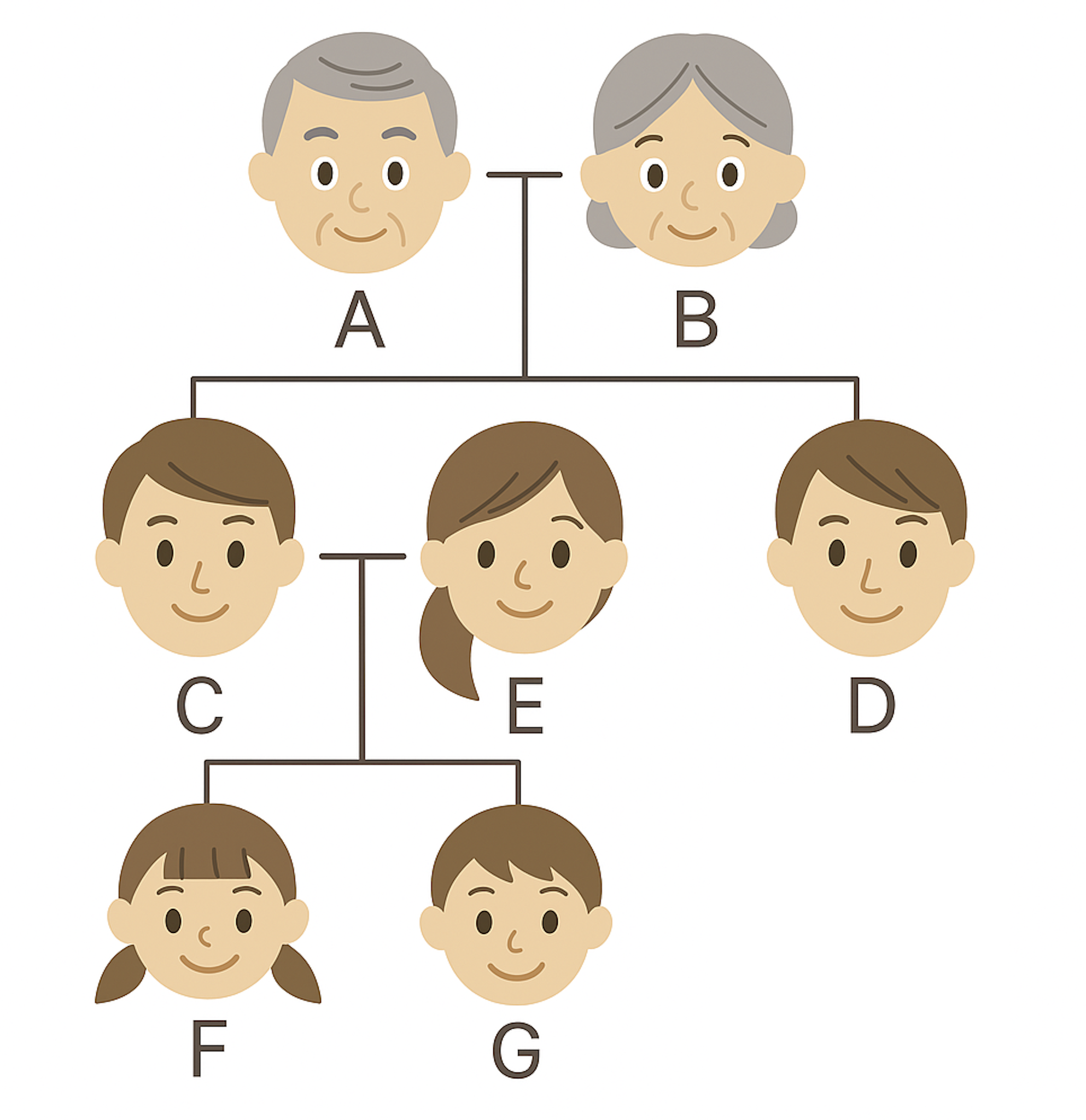

亡くなったAに妻Bと子Cと子Dがいた場合、不動産の法定相続人となるのは、B・C・Dだけです。しかし、CにEという配偶者と孫F・孫Gがいた場合で、かつCが亡くなった場合、Aの遺産の法定相続の権利がE・F・Gにも発生することになります。

また、CがAに先立って亡くなっていた場合も、FとGには法定相続人(代襲相続)の権利があり、またFとGが亡くなっていてもFとGに子どもがいれば彼らがまた相続人になります。

さらにこのような状況になった場合、「ほかの法定相続人と連絡がつかなくて、相続を進められない」という問題が発生しやすくなります。たとえば、「Bも亡くなり、CとDで不動産を引き継ぐことになったが、相続登記をせずに放棄している間にBが亡くなった。しかしEとDはBの没後連絡を取り合っておらず、FやGとはまったく交流がない」などの状況は、よくあるものです。遺産の相続は法定相続人全員で話し合って行う必要があるため、「連絡がつかない状況」になってしまうと、相続がいつまでも完了しなくなります。

相続登記の手続きについて~費用・かかる期間・遺言書との関わり

最後に、相続登記にかかる費用・期間・遺言書との関わりについて解説していきます。

相続登記は自分でできる?頼む場合の費用について

相続登記の流れは

- 相続対象となる不動産を確認する

- 法定相続人同士で話し合い、だれが引き継ぐかを決める

- 相続登記に必要な書類を揃えて法務局に提出する

の3段階です。

相続登記は、自分で行うことができます。相続する不動産の書類が揃っていて、話し合いもスムーズに行えて、かつ故人と相続人および相続する不動産がすべて近場にある場合は、自分で行うのもよいでしょう。

自分で行った場合は費用を最小限にすることができるのがメリットです。不動産の評価額によって異なりますが、5万円~20万円程度で完了させられることが多いといえます。

なお「手続きが煩雑化しそうだ」「遠方に住んでいて、何度も足を運ぶことになるのはきつい」ということで司法書士などに頼む場合は、上記の費用に加えて、10万円~25万円程度の人件費が追加になります。

相続登記にかかる期間は1週間~数か月

相続登記にかかる期間は、

- 書類がどれくらい揃っているか

- 相続人の数と、連絡可能頻度

- 登記の難易度

によって異なります。

「書類が全部そろっていて、相続人は1人(もしくは複数人だが頻繁に連絡ができていて、かつもめていない)で、相続する不動産の数が少ない」という場合は、最短で1週間程度で相続登記が完了するケースもあります。

しかし「書類がまったくそろっておらず、相続人が複数人いるうえ連絡がなかなかつかない人がいて、だれがどの財産を引き継ぐかでもめていて、かつ相続する不動産の数が多いうえに不動産の土地の境界線すらはっきりしていない」という場合は、書類集めや話し合い、また土地の測量などから行わなければなりません。この場合は、年単位で時間が必要になることすらあります。

遺言書があれば相続登記はスムーズ

相続にあたっては、「遺言書の確認」が非常に大切です。

遺言書は非常に強い力を持っていて、死後の財産の行く末を故人の意思で決められるものです。遺言書がある場合は、基本的には遺言書通りに遺産を分割することになります(※ただし、「子どもCとDがいるが、Cに全財産を残す」などの遺言があった場合、Dも遺留分4分の1を請求することはできます)。逆に、遺言書がない場合は、残された法定相続人同士で遺産分割協議が必要になります。

なお、遺言書には主に公正証書遺言と自筆証書遺言があります。前者は作成段階で公証人が記述するもので、原本を公証役場で保管する形式をいいます。対して後者は自分で記述するもので、自宅で保管ができます(法務局での保管もできます)。

公正証書遺言は作成時にお金と手間がかかる一方で、専門家が記載するために無効になりにくく、また紛失の心配もありません。自筆証書遺言はお金も手間もかからず何回でも書き直せますが、ルールを守っていないと無効になるうえ、紛失のおそれがあります。また、自宅などで保管していた場合、家庭裁判所での検認(1か月程度かかります)が必要です。自分が相続する立場になったときは、まずは公証役場で公正証書遺言の有無を確認しましょう。またあわせて、自宅などに自筆証書遺言がないか探します。

「将来、自分が残していく立場になることを考えて、確実な遺言書を作りたい」ということであれば、公正証書遺言の方がおすすめです。

2024年から相続登記が義務化されました。相続登記をしていないとトラブルが発生する確率が高くなりますし、罰則のリスクもあります。また、2024年以前に相続した不動産に関しても、相続登記を行う必要があります。

不動産の状況が複雑でないのであれば自分で行うこともできますが、「自分で行うのは難易度が高そうだ」ということであれば専門家に依頼することも検討しましょう。

贈儀計画コラムでは、人生の儀式における皆さまの悩みをサポート致します。

葬儀・介護・相続・お墓・結婚などそれぞれの課題を、情勢に合わせ専門のサポートスタッフがいつでもご相談を承ります。まずはお気軽にご相談ください。

冠婚葬祭セリエンス(贈儀計画コラム運営企業)

電話番号:0120-34-5183 受付時間:9:00-17:00

インターネットでのお問い合わせは24時間承っております。